Oleh: Benny Hakim Benardie

Abah Si Miskin Dundai duduk diberanda gubuk reot tengah Negeri Bengkulu. Deburan ombak sayup terdengar membisik telinga, seakan mengirim pesan kias singkat.

“Wahai Abah Si Miskin Dundai, hatamlah tembok tebal kemiskinan itu. Angkat arai terendam setinggi-tingginya, agar derajat hidup berubah”.

Abah sosok remaja yang selalu optimis dalam menjalani hidup. Berbagai pelosok di Negeri Bengkulu kala itu sudah di jajakinya. Terik matahari di Tahun 1918 tak dihiraukannya. Hitam kulit anak lelaki itu biasa, namun bila lelaki takut hitam, takut kotor itu luar biasa. Hitam kulit menunjukan kerasnya perjuangan Abah Si Miskin Dundai. gelar Abah itam

Ayah Abah hanya seorang guru Sekolah Rakyar Sunga Padu di zaman Belanda. itupun acap kali Sang Ayah berpindah-pindah mengajar hingga ke daerah beringin Lubuk Linggau terus hijrah ke Krui lampung. Mencari sesuap nasih untuk menghidupkan anak istri.

Acap kali Abah melantukan sair-sair tatkala malam menjelang, untuk menghatar lelap matanya yang tak kunjung mau terkatup. “Si Miskin Dundai, Pulutlah Aku, Si Miskin Kidang Dawai, Terebang Tinggi”, lantun syair Abah hingga bulan naik sepenggal kepala.

Tahun gelap 1929. Sisa mentaliteit kolonial masih tertanam di pimpinan negeri kala itu. Abah terus bergerak mencari kehidupan. ‘Arai terendam’ itu harus aku angkat tingi-tinggi”, pikir Abah saat pagi sebelum berangkat ia sempat menoleh gubuk reot beratap rumbia.

Saat bismillah melangkahkan kaki, tersentak Abah melihat paman dan keluarganya dari Batavia melintas di pinggir gubuknya.

“Eh paman sekeluarga, baru datang, singgah paman. Ayah sama Emak ada di dalam”, ujar Abah yang dikiranya Sang Paman akan mampir.

Teguran itu tak digubris, pamannya yang terus berlalu meninggalkan Abah. Sembari berlari kecil kedalam gubuk, Abah memberitahukan ayah dan Emaknya. Bergegas Ayah dan Emak Abah menyusul kakaknnya yang katanya menjadi pejabat negeri di Negeri Batavia. baru beberapa menit, Ayah dan Emak sudah kembali. Abah yang membatalkan pergi mencari rezeki bertanya pada ayahnya, berita pamannya itu.

“Abah, mungkin pamanmu tadi itu lagi letih atau lagi ada keperluan mendadak. Sekarang coba duduk di bale bambu, Ayah mau cerita”, panggil Ayah, dan tampak Emak langsung ke garang (kamar mandi dari bambu di belakang rumah) belakang gubuk, untuk kembali meneruskan memasaknya.

Pituah

Pagi itu adik-adik Abah tampak sibuk membantu Emaknya, sementara kakak-kakaknya sudah fajar menyinsing pergi mencari penghidupan seperti biasa.

Dengan mata berbinar, Sang Ayah kembali memberi masukan prinsip-prinsip hidup kepada Abah. Hanya Abah yang acap kali di beri motiovasi oleh ayahnya, karena selain satun, semenggah, Abah sosok anak yang menjadi tulang punggung keluarga dalam berbagai urusan. Sementara ayah dan Emaknya mulai memasuki usia senja.

“Ayah, aku pergi dulu, ada yang mau beranak di daerah tengah padang”, kata Ema, pamit mau menolong orang melahirkan. Emak memang ringan tangan, sering membantu orang melahirkan, karena itu orang menyebutnya Emak dukun beranak.

“Ya, jangan lupa ke singgah ke Pasar Bengkulu kerumah Amnah untuk ambil ikan pesanan kemarin”, tegur Ayah yang lagi duduk bersama Abah.

“Abah”, panggil Ayah membuat keget Abah yang sempat melamun melihat Emaknya berlalu pergi.

“Saya Ayah”, jawab Abah sembari melihat Ayahnya memegang sebila rotan dan memukulkannya ke atas batu.

“Kita ini di negeri yang sebenarnya makmur. Hanya saja kita sendiri yang tidak mempunyai harta benda seperti orang-orang yang sempat bekerja pada Belanda dulunya. Sebenarnya Ayah banyak mau bercerita pada kamu Bah”, jelas Ayah yang tampak matanya berbinar-binar.

“Ceritakanlah Ayah”, Jawab Abah menanti cerita Ayahnya yang hanya seorang guru kecil di Sekolah Rakyat.

Berdiri Ayah dari bale bambunya. ” BIla Ayah dan emak tidak ada lagi nanti, kau jaga adi dan kakak mu. Angkat Arai terendam itu setinggi-tingginya. Naikan derajat dan martabat keluarga. Salah satu paman kandung enggan singgah ke gubuk kita, karena kita miskin. Meskipun kita juga tak mau harga diri kita diinjak orang berharta dengan kemiskinan ini”, cetus Ayah.

Seperti mengerti Abah menundukan kepala. ” Iya Ayah”.

“Jalani hidup ini seperti apa kamu mau hidup. Jangan banyak melamun, nanti kita gila. Kalau kita gila, orang akan tertawa. Susah tidak hidup ini tidak usah diajar, kaya itu kita belajar” jelas ayah dengan suara yang mulai serak.

Bila kamu suatu saat memang terdesak dalam hidup kata Ayah, tabrak dinding tebal di depan yang menghalangi mu itu. Meskipun kamu tahu dinding tidak akan jebol. Tapi paling tidak kamu masih punya harapan.

Bergolak

Tahun 1938, dibebagai pelosok negeri situasi politik mulai memanas. Berbagai orang pergerakan atas nama agama, pribadi hingga ingin membentuk negara sendiri dan terlepas dari kungkungan penjajah, kian bergolak.

Tak jauh dari rumah Abah, terdengar kabar ada tokoh politik yang juga orang pergerakan di buang Belanda ke Negeri Bengkulu, yang dikenal Negeri Orang-Orang Rantai ini.

Tahun itu sebuah Bank kebetulan menerima Abah menjadi pegawai bank. Dari situlah tampaknya ‘Arai terendam’ itu mulai terangkat, walaupun belum tinggi. Perkenalan dengan tokoh politik yang di asingkan oleh Belandapun berlanjut.

berbagai pengalaman seni dan budaya diperoleh, meskipun saat itu Abah remaja berusia 22 tahun, namun sudah cukup terpandang, karena seorang pegawai bank.

“Satu lagi pesan Ayah, dalam berkawan, jangan pernah berkhianat. Biarlah suatu rahasia pertemanan itu pecah diperut, asal jangan pecah dimulut. Jangan sesekali punya prinsip, biarlah kepala kenai luluk (lumpur) asal tanduk masuk”, kata Ayah yang kini kian tampak uzurnya, meskipun jiwa pendidiknya tetap melekat di dalam benaknya.

“Perju diingat”, jelas Ayah, tak selesai juga teruis mencari uang, kalau tak ada gadis impian disampingpun.

“Sudah terpikirkan ayah. Tapi kini aku harus ke pelatihan dari kantor ke Pulau Jawa, Batavia pekan depan”, jawab Abah yang caranya mulai diplomatis.

Dikawinkan

Di Bataviia, Abah mendapat telegram dari Ayahnya, kalau dirinya akan di kawinkan oleh seorang gadis Minang Kabau bernama Caiya. usulan itu diterima meskipun ia di Pulau Jawa, perkawinan dilangsungkan dengan wali. Baru beberapa bulan berikutnya, Abah pergi ke Minang Kabau menyusul isterinya tersebut.

Ternyata Gadis yang dikawinkannya itu benar-benar membawa hokki dirinya, dengan memberikannya 13 orang anak. Kehidupan dengan perjuangan barupun mulai bergulir. Semetara adik kakak Abah kini sudah mulai tumbuh remaja dan hidup dengan berbagai profesi, memperjuangan ‘Arai Terendam’ bisa terangkat setinggi-tingginya.

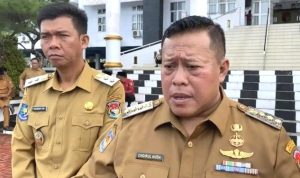

Perjalanan dan temuan hidupun terus bergerak rupanya. kakak dan adik Abah rupanya sudah sukses di Batavia. Dua anak Abah di boyong ke Batavia untuk dilanjutkan sekolahnya hingga menjadi sarjana. Kepercayaan penguasa di Tahun 1950 membuat Abah dan keluarga hijrah ke Tanjung Karang, Lampung.

Tak begitu lama, Abahdi pindahkan tugas ke Palembang, maklumlah kini dirinya duduk sebagai pegawan negeri, di bidang penyambung lidah pemerintah.

Lika-liku hidup memang tak dapat diterka. Abah harus berangkat tugas sendiri, sementara anak bininya harus hidup di Tanjung Karang, dengan hidup apa adanya. Untung saja, bini Abah dapat menjahit pakaian, sehingga dapat bertahan hidup, sementara suami mengabdi di Negeri Palembang.

Secara psikis atau karakter keluarga Abah, tak ubahnya seperti keluarga Abah saat dirinya masih kecil. Sejarah itu kembali terulang.

“Ah….Tapi mungkin sudah begitu jalan hidup dan kehendak Tuhan”, saat memikirkan kehidupan yang dijalaninya, sembari sumbringah.

“Tak Untung Dirundung Malang” begitulah judul cerita Sutan Takdir Alisyahbana. Mungkin seperti itu juga yang ada di dalam benak Abah, hingga dirinya dan keluarga di satukan kembali hinggga akhir hayatnya di negeri Bengkulu. Arai terendam itu kini terangkat sebahu, digenerasinya yang ke tiga era 90-an.

Penulis dan Jurnalis di Bengkulu Kota