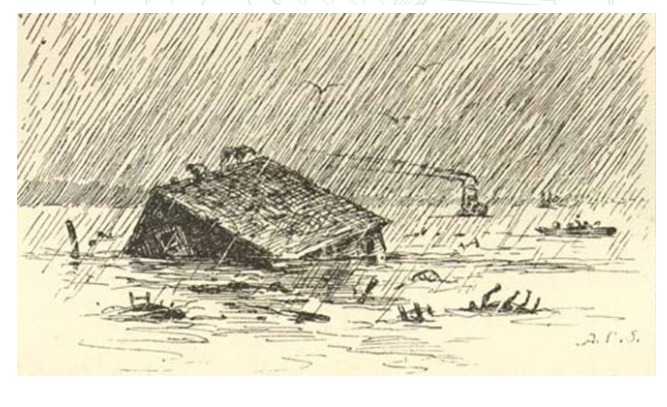

Setiap musim hujan tiba, Bengkulu kembali menyaksikan pemandangan yang nyaris serupa. Air sungai naik perlahan, lalu masuk ke rumah-rumah sederhana. Kasur terendam, perabot hanyut, dan harapan ikut basah. Mereka yang pertama kali terdampak hampir selalu sama—masyarakat kecil di bantaran sungai dan dataran rendah. Dalam keheningan pascabanjir, tak sedikit yang bertanya lirih dalam hati: apakah ini adil, ya Allah?

Pertanyaan itu manusiawi. Namun dalam konteks Bengkulu hari ini, barangkali pertanyaan tersebut perlu diarahkan kembali bukan sebagai gugatan kepada Tuhan, melainkan sebagai cermin atas amanah pengelolaan alam yang belum sepenuhnya dijaga dengan sungguh-sungguh.

Banjir memang dipicu oleh hujan. Akan tetapi, banjir yang berulang dan kian meluas di Bengkulu tidak dapat dilepaskan dari rusaknya kawasan hulu, menyempitnya daerah aliran sungai, serta melemahnya fungsi hutan. Di berbagai wilayah—mulai dari Tais di Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, hingga Lebong—hutan yang semestinya menjadi penyangga air telah berubah wajah. Izin tambang dan ekspansi kebun skala besar masuk ke kawasan sensitif, sementara daya dukung lingkungan kian menipis.

Persoalan ini menjadi lebih sunyi namun serius ketika instrumen perlindungan lingkungan, seperti AMDAL, kehilangan independensinya. Ketika kajian lingkungan sepenuhnya dibiayai oleh pemohon izin, maka keberpihakan pada kelestarian sering kali melemah. Risiko ekologis pun secara perlahan dipindahkan ke masyarakat di hilir. Dalam situasi seperti ini, Bengkulu sejatinya bukan sedang menunggu hujan, melainkan menunggu waktu.

Padahal, jika kita mau berhenti sejenak dan berhitung dengan jujur, alam Bengkulu sesungguhnya telah menyediakan jalan ekonomi yang jauh lebih adil dan bermartabat—tanpa harus menjual fisik hutan.

Luas kawasan hutan Bengkulu berada di kisaran ±900 ribu hektare. Dengan asumsi sederhana dan konservatif bahwa setiap hektare hutan hujan tropis mampu menyimpan sekitar 30 ton karbon, maka hutan Bengkulu menyimpan sekitar 27 juta ton karbon. Jika potensi ini dikelola melalui mekanisme perdagangan karbon dengan harga konservatif 10 dolar AS per metrik ton, maka nilai ekonominya mencapai sekitar 270 juta dolar AS, atau setara ±Rp4 triliun.

Angka ini diperoleh tanpa menebang satu pohon pun, tanpa menggusur satu kampung pun, dan tanpa merusak satu daerah aliran sungai pun. Karbon justru bernilai karena hutan dijaga, bukan dirusak. Ia adalah rezeki yang tenang, tidak bising, dan tidak meninggalkan luka ekologis.

Rp4 triliun bagi Bengkulu bukan angka kecil. Ia cukup untuk membiayai rehabilitasi hutan di hulu sungai, penguatan desa-desa penyangga kawasan, pencegahan banjir berbasis ekosistem, serta perlindungan masyarakat yang selama ini paling rentan terhadap bencana. Maka pertanyaannya menjadi refleksi bersama: mengapa izin-izin ekstraktif masih lebih mudah terbit dibandingkan kebijakan yang menjaga hutan sebagai aset jangka panjang?

Selain karbon, hutan Bengkulu yang dijaga juga membuka pintu rezeki lain yang sering luput dari perhatian kebijakan, yakni wisata alam. Jika hanya 10 persen dari kawasan hutan Bengkulu—sekitar 90 ribu hektare—dikelola sebagai kawasan ekowisata, wisata sungai, dan wisata berbasis budaya lokal, maka manfaat ekonominya akan langsung dirasakan masyarakat. Dengan asumsi sederhana 100 kunjungan per hektare per tahun dan belanja wisatawan rata-rata Rp500.000, potensi perputaran ekonomi mencapai sekitar Rp4,5 triliun per tahun.

Berbeda dengan ekonomi ekstraktif, wisata alam menyebarkan manfaat. Ia menghidupi pemandu lokal, homestay desa, UMKM, transportasi rakyat, dan ekonomi kreatif. Lebih dari itu, wisata alam menuntut kelestarian. Jika hutan rusak, wisata mati. Jika sungai tercemar, pengunjung pergi. Di sinilah alam dan ekonomi saling menjaga.

Dalam perspektif iman, inilah makna keberkahan. Bukan semata besar angka, tetapi luas manfaat dan panjang dampaknya. Rezeki yang lahir dari alam yang dijaga biasanya tidak rakus, tetapi menghidupkan banyak orang sekaligus menjaga masa depan generasi berikutnya.

Al-Qur’an mengingatkan, “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Pesan ini terasa sangat relevan ketika banjir terus menyapa kaum lemah, sementara nilai ekonomi karbon dan wisata alam belum sepenuhnya kita tempatkan sebagai instrumen keadilan sosial.

Allah Maha Adil. Ketika musibah datang dan yang paling menderita adalah masyarakat kecil, boleh jadi itu bukan karena keadilan-Nya absen, melainkan karena amanah pengelolaan bumi belum sepenuhnya kita tunaikan. Banjir menjadi teguran sunyi bahwa pembangunan yang meminggirkan lingkungan, pada akhirnya akan meminggirkan manusia.

Refleksi akhir tahun 2025 ini bukan untuk menyalahkan, apalagi menghakimi. Ia adalah ajakan tulus untuk berhenti sejenak, menengok kembali arah kebijakan, dan bertanya dengan jujur: sudahkah pembangunan di Bengkulu benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat?

Keadilan sesungguhnya tidak diukur dari banyaknya izin yang terbit, melainkan dari seberapa aman rakyat tidur ketika hujan turun di malam hari.

Penulis: Prof. Dr. Ir. Abdul Hamid, MP

Peneliti Utama

BRIN / BRIDA jatim (putra bklu)