Oleh: Vox Populi Vox Dei

Di Provinsi Bengkulu, kritik publik dianggap bencana, bukan bahan koreksi. Gubernur Helmi Hasan memilih merespons gelombang ketidakpuasan warga dengan cara lama: membangun narasi populis yang kedap kritik, mempertebal dinding retorika, dan menenggelamkan suara-suara sumbang dari masyarakat yang kian resah.

Narasi kekuasaan itu tak lagi lahir dari dialog, melainkan dari kebutuhan mempertahankan citra. Rakyat diposisikan sebagai figuran dalam panggung kekuasaan, cukup menonton dan bersorak saat diminta, sambil menahan getir kebijakan yang makin menjauh dari empati.

Dalam logika Michel Foucault, kekuasaan bukanlah sekadar struktur vertikal, melainkan jaringan relasi yang dinamis. Tapi di Bengkulu, kekuasaan seperti mengunci diri dalam menara gadingnya—tak lagi dinegosiasikan, apalagi dikoreksi. Yang tersisa hanyalah dominasi, bukan kepemimpinan.

Ketika Wapres Turun, Gubernur Menghindar

Ironi mencuat ketika pembanding datang dari pusat kekuasaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka—yang biasanya diasumsikan berjarak dari problematika daerah—justru tampil dengan pendekatan sebaliknya. Ia turun ke lapangan, menemui mahasiswa pendemo kebijakan pajak, dan bahkan mengucap kalimat langka di dunia pejabat tinggi: “Maaf.”

Gestur ini sederhana, namun simboliknya kuat. Ia menandai bahwa kekuasaan masih bisa bersikap terbuka, mengakui kekeliruan, dan mau mendengar. Kontras dengan sikap Gubernur Bengkulu yang justru menghindar, membungkus keengganan dengan sikap formalistik, dan menumpuk pembenaran atas nama wibawa.

Padahal, dalam etika Timur maupun pemikiran Hannah Arendt, kekuasaan yang sejati justru terletak pada kemampuannya untuk mengakui kesalahan dan membangun kembali kepercayaan. Di tangan pemimpin yang enggan meminta maaf, kekuasaan menjelma menjadi ego tanpa empati.

Perang Narasi di Medan Siber

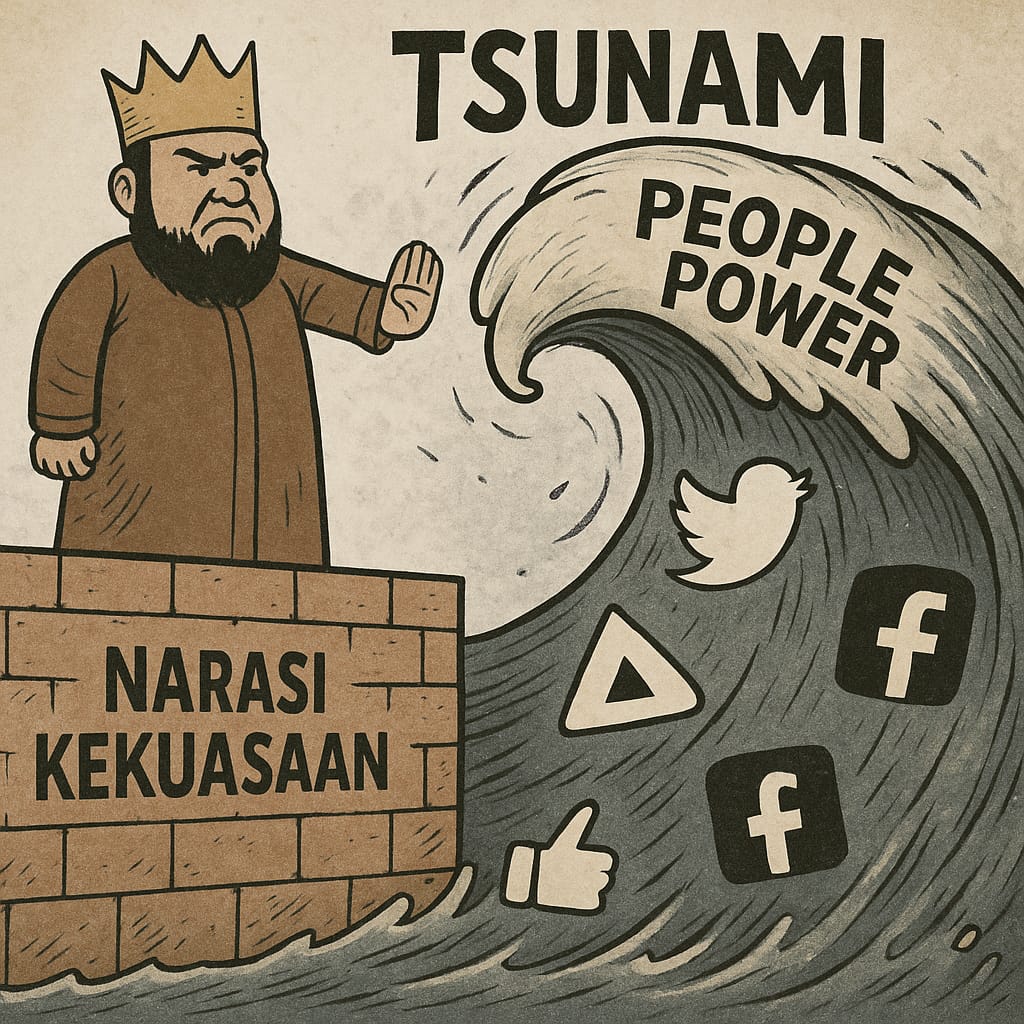

Di luar kantor dan ruang konferensi pers, kekuasaan hari ini juga sedang diuji di medan digital. Media sosial menjadi arena baru di mana rakyat dan penguasa saling membangun narasi. Jika pemerintah daerah menggandeng tim media untuk mengemas pencitraan, rakyat membalas dengan satire, meme, karikatur, dan video kritik.

Di ruang ini, rakyat tak lagi pasif. Mereka menjadi intelijen siber kolektif yang tak mudah dikelabui. Mereka mengawasi, mencatat, dan merespons setiap langkah kekuasaan, tak lagi menunggu janji atau undangan resmi.

Sementara algoritma kekuasaan bermain dengan popularitas dan klik, algoritma rakyat bekerja dengan satu hal yang lebih kuat: kejenuhan pada kepura-puraan.

Yang Tertinggal dari Kata “Maaf”

Pertanyaan akhirnya sederhana: mengapa seorang Wakil Presiden bisa mengatakan “maaf”, tapi Gubernur justru tak bisa?

Mungkin karena di pusat, kekuasaan sedang belajar menyesuaikan diri dengan zaman yang berubah. Sementara di daerah, sebagian penguasa masih terjebak dalam ilusi bahwa keheningan rakyat adalah tanda setuju, dan kritik hanyalah gangguan.

Namun sejarah punya caranya sendiri untuk menertawakan kesombongan. Ketika suara rakyat tak lagi didengar di ruang resmi, ia akan menggelegar di ruang digital. Ketika kata maaf tak lagi lahir dari bibir pemimpin, maka meme, sindiran, dan parodi akan menggantikannya dengan cara yang lebih nyaring.

Dan pada titik itulah, kekuasaan harus mulai takut. Bukan pada rakyat yang bersuara, tapi pada ketidakmampuannya sendiri untuk mendengar.